清原絵画研究所に興味のある人は一度体験講座にお越しください。

詳しくはこちら

清原絵画研究所本科

清原絵画研究所は、2023年3月31日をもって解散し、同年4月1日より清原絵画研究所本科と改称して活動を継続します。

詳細はこちらをご覧ください→清原絵画研究所発足計画

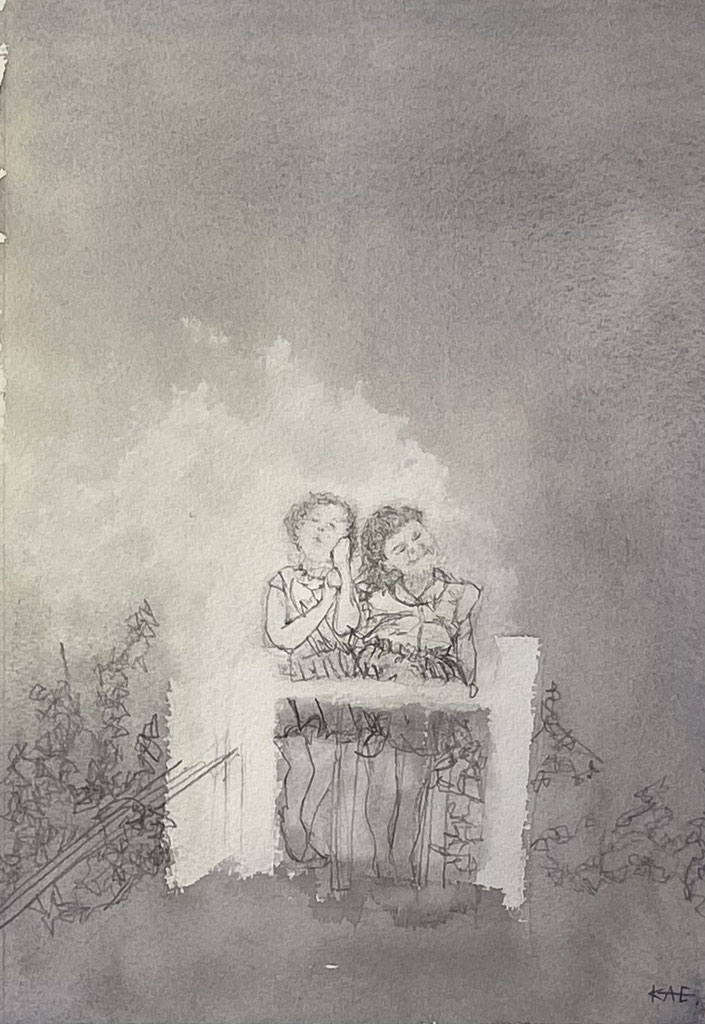

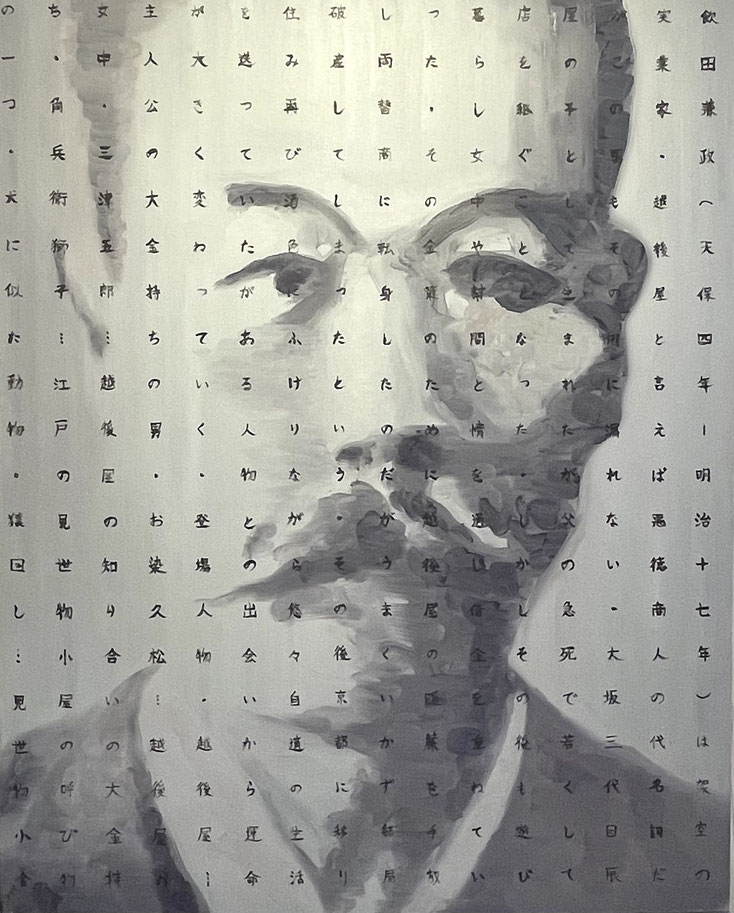

2022年度 研究生の作品

清原絵画教室・清原絵画研究所に興味のある人は一度見学にお越しください。

お問合せページにて、見学ご希望の旨、ご連絡ください。

メールにてお返事いたします。

お問合せはこちら

研究生 村上雅代インタビュー

(2020年/西脇市岡之山美術館アトリエにて収録)

↑2020年8月に開催された研究生村上雅代の展覧会風景の動画です。

清原絵画教室・清原絵画研究所に興味のある人は一度見学にお越しください。

お問合せページにて、見学ご希望の旨、ご連絡ください。

メールにてお返事いたします。

お問合せはこちら