アートピクニックとは

工事中

アートピクニックとは何でしょう。

その理念を以下に記しました。

■新しい行楽のスタイル

おいしいお昼をいただきながら戸外でくつろくピクニックは多くの人に愛されていますが、そこに絵を描く時間を加え、豊かで味わい深い一日を送ろうという試みです。「くつろいだピクニック+芸術の香り=新しい人生の輝き」そんな休日の過ごし方を、芸術生活の一つとしてご提案させていただきたい。それがアートピクニックのコンセプトです。

うまく描く必要はなく、行楽の一つに絵を加えるだけです。その場所を味わうために。もっと浸るために。

肌にあたる風、せせらぎの音、草の香、波が放つ反射光、遠い郷愁、汽笛…

絵を描くことでその風光を深めることができます。

■野外活動と芸術の組み合わせ

あなたのアウトドアライフを一段高い教養世界に近づける試みとして、アートピクニックご活用いただくこともできます。

昔から野外と芸術は相性が良く、大自然から得たもの、霊感や崇高感覚を、芸術がより高めてきたのだと思います。

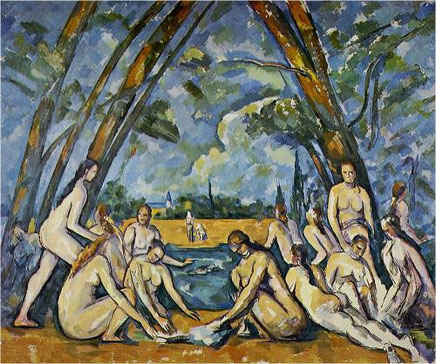

上に掲げたセザンヌの「大水浴図」(左)、マネの「草上の昼食」(右)は、その最も高度な頂上の一つです。

セザンヌもマネも、戸外での制作を積極的に行った画家でした。

アートピクニックでちょっと練習して、絵に慣れる。

アウトドア仲間から、絵を描く〇〇さんと呼ばれるようになる。面白い個性の持ち主と出会う。

そんな物語が生まれるといいですね。

あの…私と妻が初めて出会ったのも、実はアートピクニックなのです…

■旅を彩る

かばんに画材を携帯して旅をする。

そのコンパクトな携帯物は、物語の始まりを胚胎しています。 (画材の手引きはこちら)

人と人の出会いを趣あるものに変えることもできますが、旅で仕入れたあなただけの思い出も、絵は豊かに味付けしてくれます。

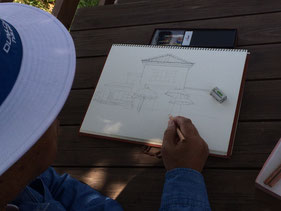

電子機器に満ちた現代でもそれは意外に楽しいもので、現地でのちょっとしたスケッチの時間が、愉楽を与えてくれることもあります。

列車からの眺め、植物、建物のちょっとした細部、宿の調度、立ち寄った喫茶店の器、珍しい機械や道具…

あなたの旅は通り一遍な物見遊山で事足りますか?

新しい旅のスタイルを確立しませんか?

アートピクニックがその練習の場になれば幸いです。

■自分の価値に目覚める

あなたには高い価値があります。

高貴なあなたにふさわしい時間を創出すること。

それが企画者の務めだと思っています。

私たち企画者は、これが消費行動(憂さ晴らし)に陥らない、精神の滋養を補給する小さな旅となることを目指しています。

■アートピクニックはこんな感じです↓

内容 戸外での写生大会 飲食施設での昼食を伴うことが多いです。希望者には代表清原がかんたんな手ほどきをして助けます。

対象 大人(保護者同伴にて子どもも参加可能です)

定員 毎回異なりますが、20~30名くらいです。

だいたいの参加人数 5名~30名で幅があります。平均10名くらいでしょうか。

参加費 毎回異なりますが、3500~4000円です

持ち物 画材の手引きページをご参照ください →こちら

スケジュール例

だいたい以下のような内容で構成されています。

時間は毎回の企画で異なり、前後30分位の違いがあります。

10:00 あいさつ、参加費お支払、諸注意説明

10:10 散開して写生開始 希望者は描き方ナビ(最初に実演と解説、講師清原の近くで描きながら手ほどきを受けるメニュー)

↓描き方ナビ

各自で写生↓

12:10 昼食

13:10写生再開、巡回ナビ(各自の場所を巡って助言します)↓

15:00 写生終了、鑑賞会(清原の講評つき)↓

16:00 解散

■おまけ ピクニックの歴史

電子百科事典ウィキペディアにはこう書かれています。↓

「ピクニックという風習は、ヨーロッパ貴族の狩猟遊びで栄えた。その当時は配膳などに使用人を配するなど、戸外で食事をすることを贅をこらして楽しむ傾向が見られたが、これは後に大衆化(→大衆文化)する過程で簡略化され、家族やカップルないし遊び仲間など少人数で楽しむ際に、食器を使わないでも食べられる簡便な、それでいて「食べる」という娯楽性を付与した食事が供される。」

それは17世紀のフランスで始まり、19世紀初頭、ビクトリア朝時代のイギリス社交界における「ピクニック・ソサエティー」の誕生を経て英国ピクニック文化を形成し、公共交通機関の発達や自動車の普及とともにアメリカや日本で大衆化していきました。

↓こちらにピクニックの歴史が紹介されています。

ここで着目したいのは、ヨーロッパ貴族の狩猟遊びが起源だということです。

貴族は世の労働を放棄して遊蕩に明け暮れた頽廃的な人々ではなく、領民を保護し、豊かな益を得られるよう画策し、指揮した少数の責任者集団です。

そのような人々が最初にピクニック的な行動を始めたということです。

別の角度からはこうも言えます。大航海時代、未踏地への探査は探検隊によってなされましたが、探検隊を組織したのは王侯貴族です。

観察した事物を視覚化するメディアは絵でした。

探検をはじめとする野外活動と、観察としてのスケッチ行為は、科学的探究の基本をなすものであり、それらの主体者あるいは出資者が貴族だったということです。

日本では野山で遊ぶという意味の「野掛け」という言葉があり、「野点(戸外での茶席)」、「鷹狩」といった武士階級の狩猟との関連を考察するのも楽しいと思います。

こうしてピクニックを貴族・特権階級による行楽・会食や、未開に挑む探査、科学的探究、などと結び付けて歴史的に見てみると、労働に明け暮れる営みとは異なる、知的生産に属する活動の意義が見出せます。

そこに精神の冒険としての芸術を加えることは、日常のルーティンから脱出する、面白い冒険になり得ると思います。

彦山芸術生活研究所代表 清原健彦